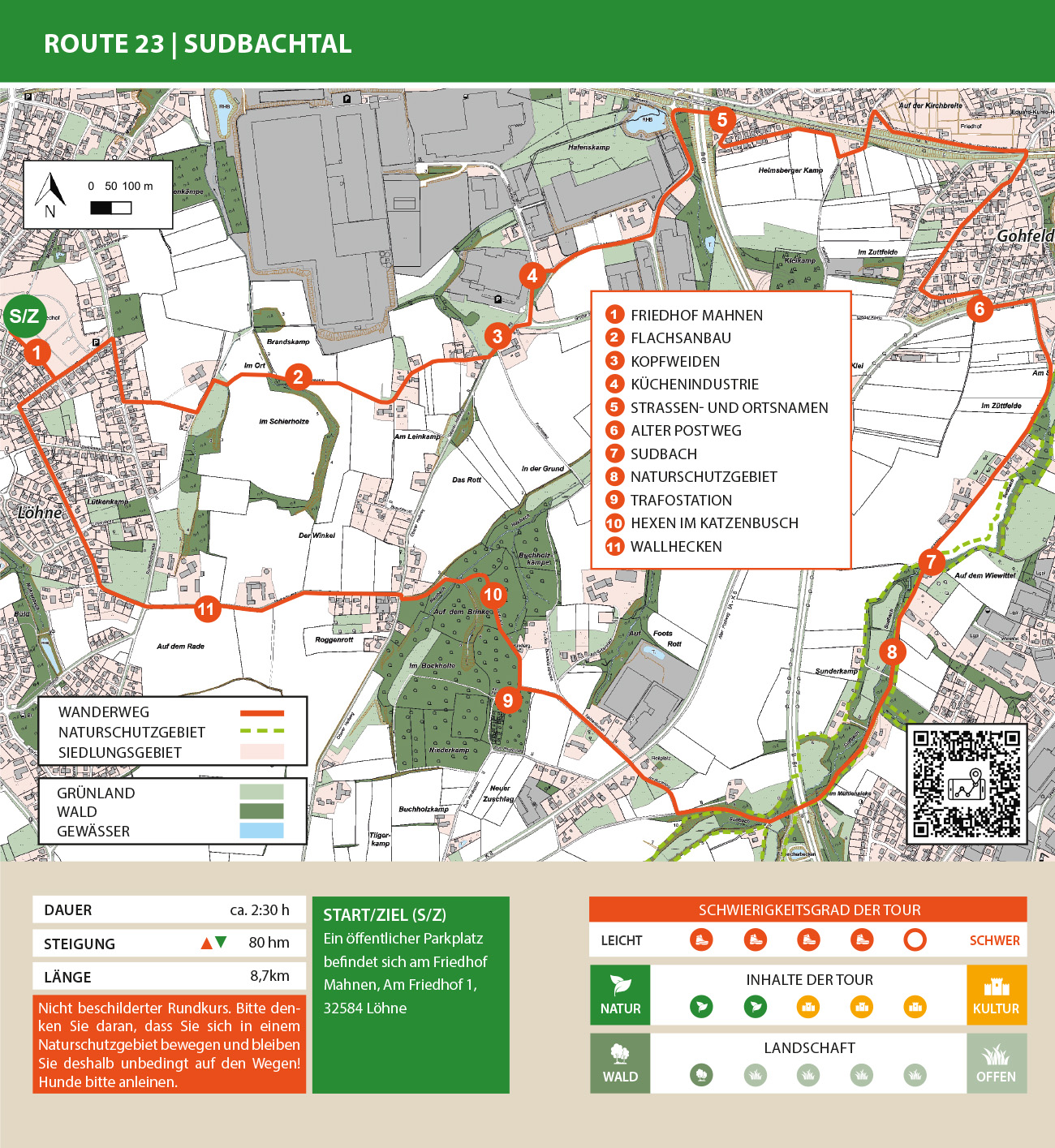

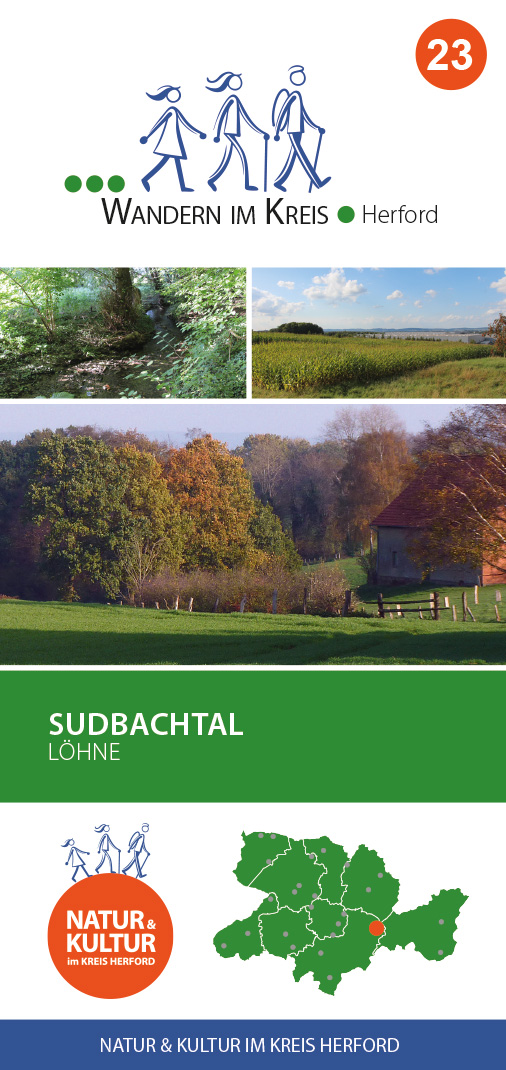

Sudbachtal

Löhne

Zwischen der dichten Besiedlung im südlichen Löhne besteht eine große Lücke Offenland, meist Äcker, die teilweise als Gewerbeflächen überbaut sind. Dazwischen liegen kleine Waldstücke und langgestreckte Bachtäler - in der Kombination ein sehr typischer Querschnitt durch die Landschaft des Ravensberger Hügellandes. So stößt man beim Wandern auf Flachsanbau, Kopfweiden, „Wiskemaker“, alte Hecken und gleichzeitig auf alte wie neue Industriegebäude, Wege und Straßen. Bei genauer Betrachtung erkennt man Relikte der Landnutzung durch den Menschen aus frühester Geschichte bis hinein in die Jetztzeit.

Stationen

Das gibt es zu sehen

Friedhof Mahnen

Bei Arbeiten zur Begradigung der Werre Ende des 19. Jh. wurden in Mahnen Reste einer Altsiedlung aus der vorrömischen oder auch „keltischen“ Eisenzeit gefunden (ab ca. 1.200 vor Chr.). Somit zählt der Ortsteil Mahnen zu den ältesten von Löhne. Löhne selbst wurde als Stadt erst 1969 gegründet, bzw. aus kleineren Ortsteilen zusammengefügt. Aus dem Jahr 1151 gibt es für das Gut Mahnen eine erste schriftliche Erwähnung. 1895 wurde die Kirche am Friedhof Mahnen gebaut. 2018 hat die Stadt Löhne durch eine Pflanzung von Eichen und Rotbuchen Platz geschaffen für Urnenbestattungen in einem zukünftigen Waldfriedhof. Es besteht bereits ein Gräberfeld für Bürger mit muslimischem Glauben.

Flachsanbau

Ortsnamen wie „Leinkamp“ oder „Reuteplatz“ geben Hinweise auf den früher in der gesamten Region sehr wichtigen Flachsanbau. Flachs wurde seit dem 4. Jh. von (Klein-) Bauern angebaut. In den Rötekuhlen am „Reuteplatz“ - das Wort kommt von Rotten, Verrotten und nicht von Rot - wurden die Fasern durch Gärungsprozesse von den Stängeln der Pflanze getrennt. In mühseliger „Heimarbeit“ wurden die Fasern gesponnen und zu Leinen verwebt. Arme Bauernfamilien konnten so jahrhundertelang ein lebensnotwendiges Zubrot gewinnen. Ab etwa 1820 begann die Mechanisierung der Tuchherstellung in ganz Europa, begleitet von der Einführung der Baumwolle - mit fatalen Folgen für die einfache Landbevölkerung. Zwischen 1835 und 1850 erfolgte u.a. deswegen eine große Auswanderungswelle aus Löhne, zumeist nach Nordamerika.

Kopfweiden

Kopfbäume, meist Weiden, wurden oft an Gewässern oder Gebietsgrenzen angepflanzt. Ihre Nutzung diente der Herstellung von Flechtmaterial z.B. für Körbe, für Feuerholz oder Laubheu als Nahrung für das Vieh. Dafür wurden die Äste in zwei bis drei Metern über dem Boden abgeschnitten. Baum für Baum wurden die oft langen Reihen Jahr für Jahr „geschneitelt“, wie der Fachausdruck heißt. Heute stehen im Kreis Herford etwa 7.000 dieser Zeugen einer alten Kulturlandschaftsform. Sie werden für den Artenschutz und als Kulturdenkmal gepflegt. Vor allem alte Kopfweiden beherbergen hunderte Insektenarten. Vogelarten wie Feldsperling oder Steinkauz brüten in den vielen Baumhöhlen, die auch wertvollen Lebensraum für Fledermäuse bieten.

Küchenindustrie

1974 wurde dieses Industriegebiet auf Ackerstandorten am Stadtrand neben der Bahn angelegt. Löhne nennt sich seit 2005 „Weltstadt der Küchen“. Mehrere große Firmen sind hier und im gesamten Löhner Stadtgebiet als Küchenmöbelhersteller ansässig. Fast zwei Drittel aller deutschen Küchenmöbel kommen aus der Region Ostwestfalen-Lippe. Inzwischen wurde das Gewerbegebiet durch die Ansiedlung eines großen Logistikunternehmens deutlich vergrößert. Dabei gingen leider zwei Reviere der im weiten Umkreis seltenen Feldlerchen verloren. Dieser Verlust soll anderenorts ausgeglichen werden, was nicht immer gelingt. Die inzwischen stark ausgebaute B611 führt als Autobahnzubringer die LKW auf die ebenfalls modernisierte A 30 oder über eine etwas längere Strecke zur A 2. Viel Verkehr für wenig Gegend.

Straßen- und Ortsnamen

Der Name „Unterer Hellweg“ verweist auf einen alten Heerweg. Über die „Koblenzer Straße“ zogen Napoleons Truppen 1812 nach Russland. Der spätere Fernhandelsweg reichte vom Rhein bis in den Osten Europas. Der Ortsname „Jöllenbeck“ oder „Jolenbeke“ bezog sich früher auf einen Bach, der heute Sudbach heißt. Jöllenbeck ist heute ein Ortsteil vom Löhner Stadtteil Gohfeld. Das erste Mal wurde der Ort zum Jahreswechsel 4/5 n. Chr. als Winterquartier der Truppen des römischen Heerführers Tiberius erwähnt. 1887 wurde der alte Meierhof zu einem Pflegeheim des Diakonischen Werkes umgebaut, das heute den Namen seines Gründers trägt. Eduard Kuhlo war ein Pfarrer und wesentlicher Vertreter der pietistischen Erweckungsbewegung, die in und um Löhne im 19. Jh., einen bedeutenden Ausgangs- und Kristallisationspunkt hatte.

Alter Postweg

Über den „alten Postweg“, schon 1650 angelegt, ritten vor allem in der Preußenzeit die Postkuriere von Köln nach Berlin. Am Alten Postweg im Stadtteil Bischofshagen liegt das sehenswerte Museum der Stadt Löhne mit einem Mammut im Vorgarten. Große und kleine Besucher finden hier viel Interessantes über Erdgeschichte und Volkskunde. Aus längst vergangenen Zeiten lassen sich 30.000 Jahre alte Mammutzähne bestaunen, die bei Grabungen neben der Blutwiese gefunden wurden. Das über 100 Jahre alte Zigarrenmacherhaus symbolisiert das fast vergessene Zigarrenmachen und Leinengewerbe

Sudbach

Der Sudbach steht mit seinem Schicksal stellvertretend für viele Bäche im Ravensberger Hügelland. Zwei naturnahe Quellbäche fließen kurz vor der Brücke der Bundesstraße im Sudbach zusammen. Im weiteren Verlauf sind im Bachtal viele verschiedene Strukturen wie Steilufer oder bachnahe Feuchtbereiche ausgeprägt vorhanden und eine Ausweisung als Naturschutzgebiet war dementsprechend naheliegend. Nach gut zweidrittel des Gewässerverlaufes wird der Bach weitgehend von der Bebauung eingegrenzt, einzelne Abschnitte sind immer wieder auch verrohrt. Direkt an der A 30 mündet der Bach in die Werre.

Naturschutzgebiet

Das nur 23 ha „große“ Naturschutzgebiet (NSG) Sudbachtal umfasst mehr als die Hälfte der gesamten Fließgewässerstrecke des Sudbaches. Lange Bachabschnitte im 1995 ausgewiesenen NSG sind als typisches Siek zu erkennen: der Bach ist an den Rand verlegt, die Wiesen wurden erweitert und eingeebnet, die Hänge steiler gemacht und bepflanzt. Dies diente der besseren Bewirtschaftung des Feuchtgrünlands. In seinen naturnah einzustufenden Bereichen wird der Bach von Erlen und Eschen gesäumt, hier wachsen Sumpf-Dotterblume, Kuckucks-Lichtnelke und Wasser-Greiskraut. Kleine, aber durchaus ältere Eichen-Buchengehölze weisen einen hohen Anteil an Totholz auf. Für die Betreuung des NSG ist die Biologische Station Ravensberg Ansprechpartner.

Trafostation

Diese ausgemusterte Trafostation eines ehemals regionalen Stromversorgers ist heute ein Fortpflanzungs- und Rastplatz für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Das solide Gebäude ist von einem Privatmann erworben, ausgebaut und renoviert worden. Ein Eulenkasten befindet sich unterm Dach. Im Kreis Herford sind insgesamt 15 dieser ehemaligen Trafostationen für den Artenschutz umgewidmet und ausgebaut worden. Schleiereulen, Falken, Stare, Mauersegler, Amseln, Hornissen, Wespen und andere Tierarten finden in und an den Gebäuden neuen Lebensraum.

Hexen im Katzenbusch

Der Sage nach flogen die Hexen mit pechschwarzen Katern auf der Schulter zum Blocksberg im Harz. Für den Katzenbusch werden auch solche Geschichten erzählt. Leider nicht anekdotisch märchenhaft, sondern in brutaler Realität wurden zwischen 1650 und 1657 zwei Gohfelder Frauen als Hexen in Hausberge verbrannt. Heute leben Füchse, Marder und auch die seltenen Kolkraben im reliefreichen Wäldchen „Katzenbusch“.

Wallhecken

Dies war die Arbeit vieler Generationen: Wallhecken entstehen, wenn aus den Feldern die Steine herausgelesen und am Rand als Lesesteinwall aufgehäuft werden. Zur Befestigung der Stein- oder Erdwälle wurden Sträucher und vereinzelte Bäume gepflanzt. Die Hecken dienten als Feld- oder Wiesenbegrenzung, Windschutz oder als Holzlieferant. Wallhecken können bis zu 2.000 Jahre alt sein. Der heutigen Landwirtschaft sind sie wegen einer deutlich großflächigeren Bearbeitung hinderlich, weshalb in den letzten Jahrzehnten viele Hecken verschwunden sind. Dabei haben sie gerade heute wichtige Aufgaben: als Lebensraum für viele hunderte Tier- und Pflanzenarten bieten sie Schutz und helfen gegen Erosion.

Start/Ziel

Stationen

Flyer Download

Hinweis

Nicht beschilderter Rundkurs.

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich in einem Naturschutzgebiet bewegen und bleiben Sie deshalb unbedingt auf den Wegen! Genießen Sie von dort den Blick auf die Landschaft. Führen Sie Ihren Hund bitte immer an der Leine und hinterlassen Sie keinen Müll, auch keine Bioabfälle! Vielen Dank.

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe

Wandertipp

Folgende Route könnte Ihnen auch gefallen:

Unterwegs entdeckt – kurz erklärt

In dieser Reihe dreht sich alles um das Wissen über unsere Landschaft, über Tiere, Pflanzen und Naturphänomene, die den Kreis Herford prägen.

Lesen Sie mehr zu folgenden Themen, die Ihnen auf dieser Route begegnen:

Kopfweiden

Quellbäche

Wald, Hecken und Feldgehölze

Teutoburger Wald Tourismus

Karte: © Geobasis NRW - Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0

Fotos: © Biologische Station Ravensberg