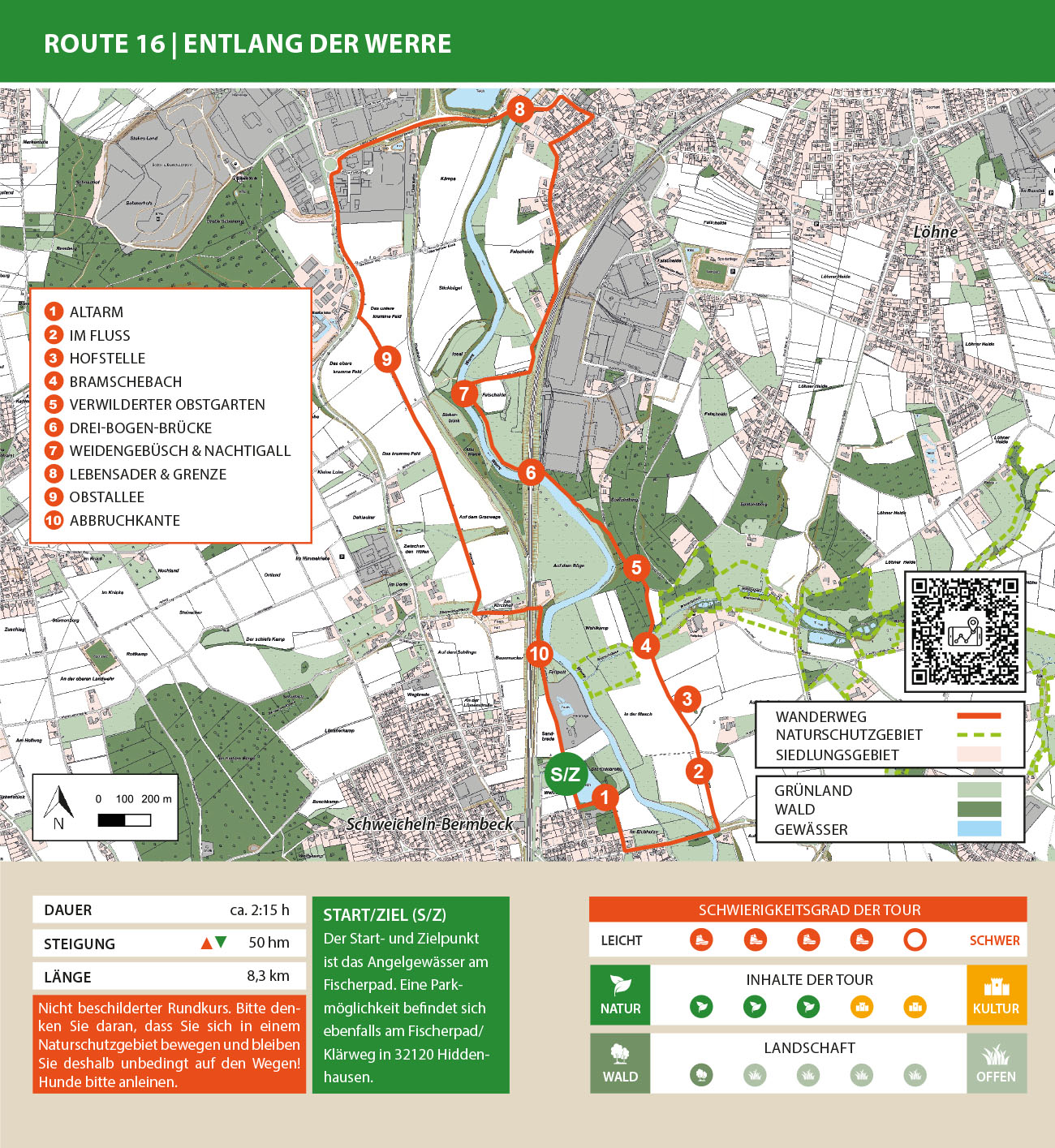

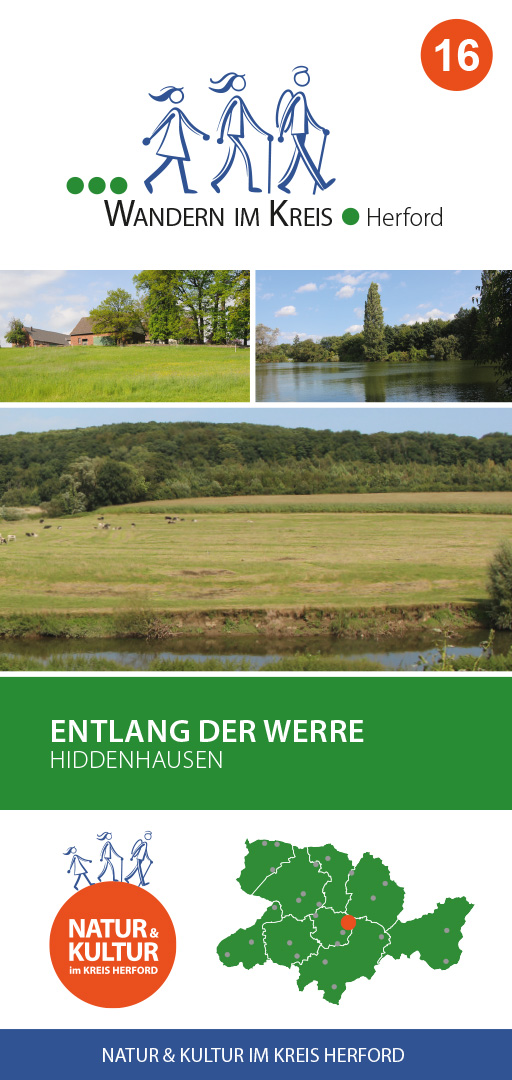

Entlang der Werre

Hiddenhausen & Löhne

Ein Fluss braucht viel Platz. In weiten Schlingen formt er sich sein Bett. Bei Hochwasser kürzt sich die durch die Kurven enorm verlängerte Strecke ab. Weite Flächen werden überschwemmt und Ufer werden verschoben. Bebauungen und andere Maßnahmen behindern diese Dynamik, so z.B. der Bau der Eisenbahn.

In der Werre schwammen noch Anfang des 20. Jahrhunderts Lachse, Hechte und Forellen. Heute dominieren Fischarten wie Rotauge und Barsch. Bereits im Mittelalter hat jeder Flussanwohner gefischt, nicht nur zum Eigenbedarf. Die Fische wurden auf dem Markt in Minden verkauft, der im mittelalterlichen Westfalen überregional bekannt war.

Stationen

Das gibt es zu sehen

Altarm

Altarme sind ehemalige Flussschlingen, die oft keine direkte Verbindung mehr zum Fluss haben. Sie wurden an der Werre meist zugeschüttet, andere in Fischteiche umgewandelt. Dieses Angelgewässer hat leider steile Ufer und eine Bepflanzung mit nicht einheimischen Gehölzen. An flachen Ufern könnten sich Schilf, Weidenröschen und Blutweiderich entwickeln. Fischen, Vögeln und Insekten würden mehr Verstecke und Nahrung geboten.

Im Fluss

Der natürliche Pflanzenbewuchs entlang der Werre würde so aussehen: als Band an den Ufern wächst ein Erlen-Eschen-Auenwald, der an flacheren Stellen kleine Wälder bildet. An strömungsarmen Abschnitten wachsen Schilf oder andere Röhrichtpflanzen. Eichenwälder stehen an den höheren Stellen, den sogenannten Fluss-Terrassen. Heute sind noch kleine Reste davon übrig. Mit der Begradigung der Werre ab dem 18. Jahrhundert wurde der Gehölzsaum weitgehend beseitigt. Die Fließgeschwindigkeit erhöhte sich und es kam zu Uferabbrüchen, die künstliche Befestigungen nötig machten. Teile der ufernahen Flächen werden heute noch als Grünland genutzt. Es wird oft bis zum Uferrand beweidet, Gehölze haben wenig Chancen. Die fehlende Beschattung verstärkt die Erwärmung der Werre. So wird weniger Sauerstoff aufgenommen und die Selbstreinigungskraft des Gewässers lässt nach.

Hofstelle

Traditionelle Bebauung findet sich in angemessener Entfernung vom hochwassergefährlichen Fluss. Ein für die Region typischer Bauernhof steht erhöht auf einer Terrassenkante. Als Wind- und Wetterschutz dient eine Eichengruppe. Auf Hangflächen ist keine Nutzung möglich, hier schützen Hecken und kleine Gehölze vor Erosion und bringen Struktur in die Landschaft. Rebhuhn und Feldhase können unterschlüpfen, die Goldammer findet eine Singwarte und der Mäusebussard sitzt für die Mäusejagd an.

Bramschebach

Dort wo der Bramschebach in die Werre mündet, liegt ein großer Mäander, eine um 45° abknickende Flussschleife. Am Bach stehen viele Erlen und Weiden, die an der Werre meist fehlen. Die Erle kann mit ihren Wurzeln in sauerstoffarme Böden vordringen und ist die damit die ideale Baumart zur Uferbefestigung. Zwar sieht man Verschiebungen und Uferabbrüche; die Erlen bleiben aber oft dann noch stehen, wenn sie auf einer Insel im Gewässer stehen.

Verwilderter Obstgarten

An den Torpfosten, überwachsenen Mauerresten und verwilderten Obstbäumen lässt sich erkennen, dass sich hier ein Bauernhof mit einem großen Obstgarten befand. Die schon lange nicht mehr gepflegten Bäume entlang des Weges lassen auf eine Obstbaumallee schließen. Nach Aufgabe der Hofstelle wuchsen Brennnesseln auf, Gehölze siedelten sich an und ein Schleier von Waldrebe und Brombeeren legte sich über die Fläche. Inzwischen ist ein undurchdringliches Gebüsch entstanden, die Natur hat sich ein Stück Landschaft zurückerobert.

Drei-Bogen-Brücke

Schon 1846 wurde das Werreufer Schauplatz eines großen Verkehrsprojektes: Der Bau der Köln-Mindener Eisenbahn wurde vorangetrieben. Über den Fluss wurde eine hohe und weite Brücke gebaut, die in Teilen schon 180 Jahre im Einsatz ist.

Weidengebüsch und Nachtigall

Zwischen Industrieansiedlung und Fluss liegt ein Streifen naturnaher Vegetation mit dichten Weidengebüschen und Hochstaudenfluren. Diese „verwilderte“, ungenutzte Ecke ist unzugänglich und die Natur kann sich ungestört entwickeln. Im Mai hört man an dieser Stelle den Gesang von gleich mehrerer Nachtigallen, typische Bewohner feuchter Gehölzdickichte.

Lebensader und Grenze

Der Fluss ist eine unverzichtbare Lebensader für die Entwicklung zahlreicher Tierarten und verbindet Lebensräume über weite Strecken in der Landschaft. Fische, Krebse, Insektenlarven, aber auch Pflanzensamen, werden auf natürliche Weise „verschifft“. Für den Menschen ist ein Fluss auch ein Hindernis, welches mit Brücken und Furten überwunden werden muss.

In der Werre lag 1811 bis 1813 sogar eine Staatsgrenze zwischen Frankreich und dem Königreich Westfalen. Für viele Anrainer der Werre war diese Zeit sehr schwer, die Bauern konnten ihre „französischen“ Äcker kaum bestellen und mussten ihre Feldfrüchte nachts heimlich nach Herford schmuggeln. Aber auch heute noch ist die Werre eine kommunale Grenze zwischen Herford, Hiddenhausen, Kirchlengern und Löhne.

Obstallee

Früher säumten viele Straßen Obstbäume. Birnen und Äpfel waren jahrhundertelang wichtige Nahrungsmittel, die vor Ort wuchsen und direkt verwendet wurden. Das „Obst vom Straßenrand“ erfreut das Auge, gliedert die Landschaft und erbrachte Ertrag für die ländliche Bevölkerung. Heute sind die Bäume meist im Besitz der öffentlichen Hand. Pflege und Erhalt der Bäume sind aufwändig und die Ernte ist heutzutage vielerorts direkt am fließenden Verkehr problematisch - hier zum Glück nicht.

Abbruchkante

Am Flussufer entstehen Abbruchkanten, weil das Ufer vom Wasser untergraben wird. Sogar mit Bäumen bestandene Abschnitte können abbrechen. Einige Tier- und Pflanzenarten sind auf Abbruchkanten als Lebensraum angewiesen. Der Eisvogel baut in den steilen Ufern seine Bruthöhlen. Auch die im Kreis Herford seltenen Uferschwalben brüten in Steilwänden an der Werre. Abbrüche schaffen vegetationsfreie Böden, die von den Erlen zur Ausbreitung ihrer Samen benötigt werden. Aus Abbrüchen können Inseln entstehen, auf denen Wasservögel rasten, wie z.B. der seltene Gänsesäger, der seit einigen Jahren sogar an der Werre brütet.

Start/Ziel

Der Start- und Zielpunkt ist das Angelgewässer am Fischerpad.

Eine Parkmöglichkeit befindet sich ebenfalls am Fischerpad/Klärweg in 32120 Hiddenhausen.

Stationen

Flyer Download

Hinweis

Nicht beschilderter Rundkurs.

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich in einem Naturschutzgebiet bewegen und bleiben Sie deshalb unbedingt auf den Wegen! Genießen Sie von dort den Blick auf die Landschaft. Führen Sie Ihren Hund bitte immer an der Leine und hinterlassen Sie keinen Müll, auch keine Bioabfälle! Vielen Dank.

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe

Wandertipp

Folgende Route könnte Ihnen auch gefallen:

Unterwegs entdeckt – kurz erklärt

In dieser Reihe dreht sich alles um das Wissen über unsere Landschaft, über Tiere, Pflanzen und Naturphänomene, die den Kreis Herford prägen.

Lesen Sie mehr zu folgenden Themen, die Ihnen auf dieser Route begegnen:

Wald, Hecken und Feldgehölze

Teutoburger Wald Tourismus

Karte: © Geobasis NRW - Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0

Fotos: ©Biologische Station Ravensberg