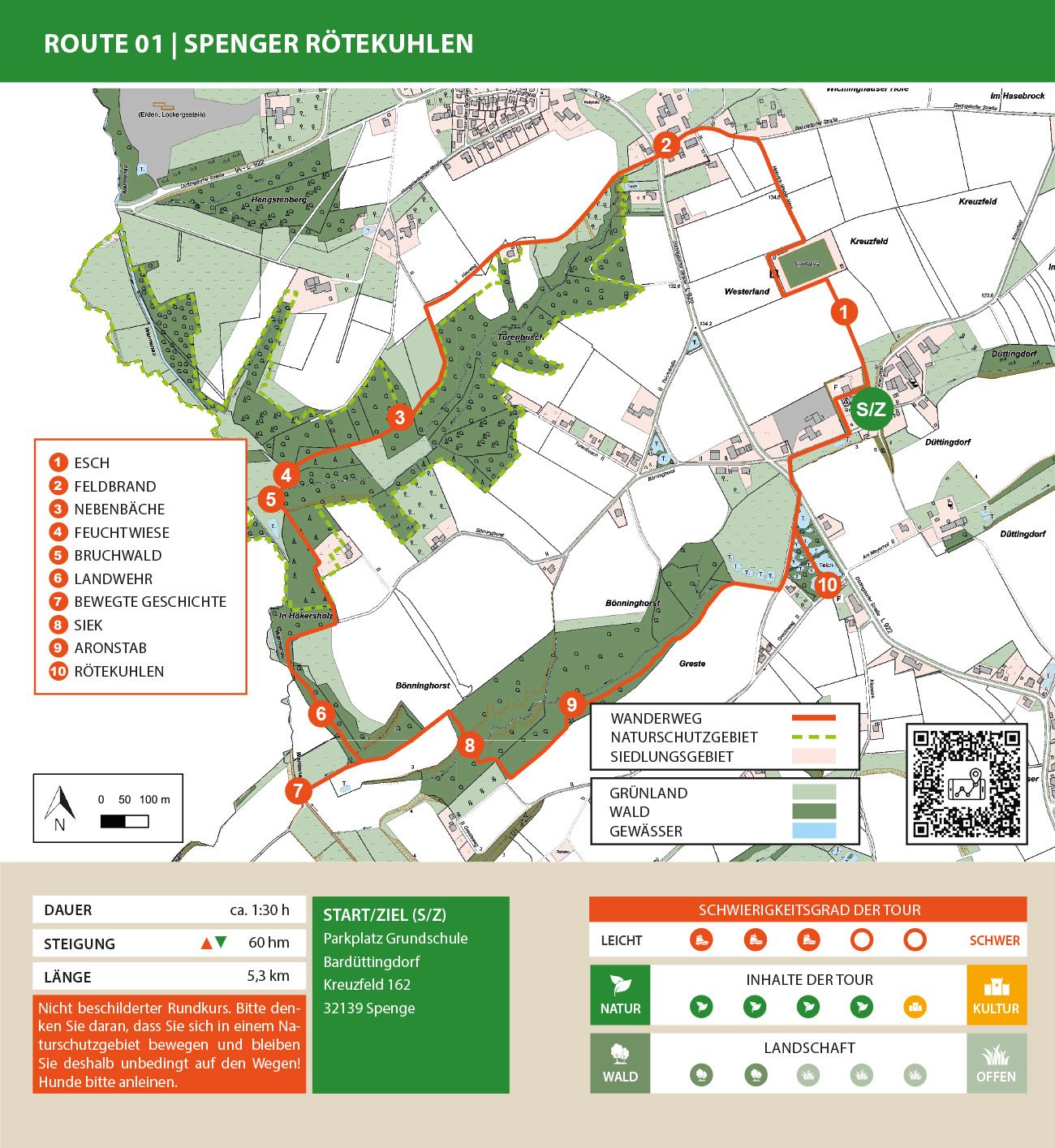

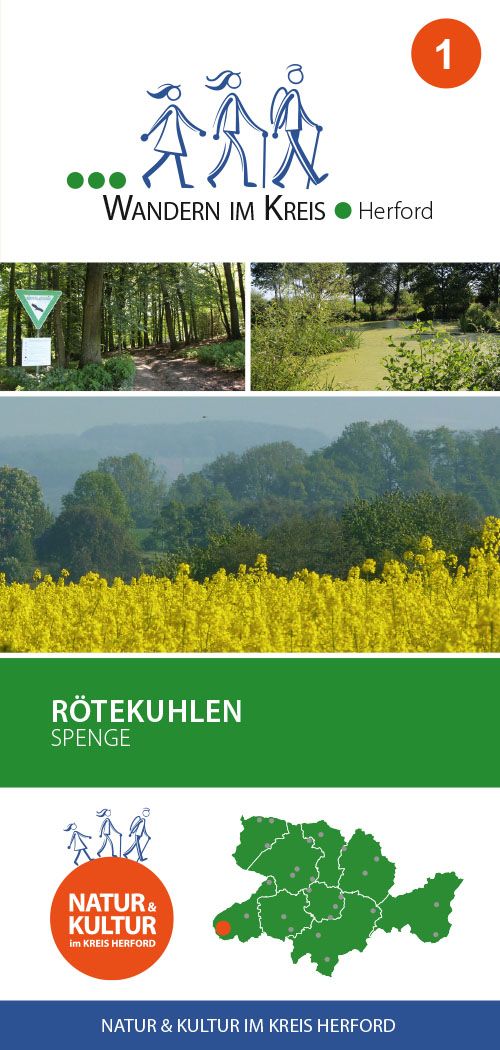

Spenger Rötekuhlen

Spenge

Der Grenzbach Warmenau schlängelt sich zwischen NRW und Niedersachsen durch Wiesen, Äcker und Wald. Über 800 Jahre lang lagen sich hier immer wieder feindlich gesinnte, Fürsten, Grafen und Könige gegenüber.

Tief eingekerbte Täler zwischen hoch liegenden Äckern zeigen besonders anschaulich das typische Auf und Ab des Ravensberger Hügellandes. Historische Nutzungsformen haben deutliche Spuren in der Kulturlandschaft hinterlassen.

Stationen

Das gibt es zu sehen

Esch

Die Äcker – wie hier zwischen den Ortsteilen Düttingdorf und Bardüttingdorf – sind auffällig nach oben gewölbt. Solcherart geformte Äcker wurden früher als Esch bezeichnet, besonders die, welche nah am Hof lagen. Die niedriger liegenden, bachnahen Flächen wurden als Grünland bewirtschaftet. Jahrhundertelang wurden die Ackerflächen zusätzlich mit Grassoden aufgestockt, die nach und nach aus den Ställen, mit Mist angereichert, herausgeschleppt und auf dem Esch aufgebracht werden mussten (Plaggendüngung).

Feldbrand

Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde in zahlreichen kleinen Gruben Ton für den Eigengebrauch gewonnen. Vor Ort, direkt auf dem Feld, hat man über Generationen hinweg ganz ohne gebaute Öfen, Ziegel gebrannt. Je nach Qualität unterschieden sich Farbe und Stabilität der Steine. Noch heute kann man an manchen Haus- oder Scheunenwänden die unterschiedlich roten Feldbrandziegel erkennen.

Nebenbäche

Im jetzigen Naturschutzgebiet verläuft als Hauptgewässer der Grenzbach Warmenau. Zwei Nebenbäche - Turenbusch und Küstersdieck - reichen hoch bis in ihre Quellregionen nahe der Düttingdorfer Straße. Beide Täler sind auf weite Strecken naturbelassene Kerbtäler, wie ein „V“ geformt und mit dem Bach im Taltiefst. Die steilen Hänge sind mit hohen Buchen bestanden. Talwärts liegen einige feuchte Wiesen, mit Hochstauden bewachsene ehemalige landwirtschaftliche Nutzflächen und vereinzelt Erlenbrüche.

Feuchtwiese

Die Feuchtwiesen im NSG sind wichtiger Lebensraum für seltene, besonders angepasste Pflanzen wie Kuckucks-Lichtnelke, Kohl-Kratzdistel, Sumpf-Vergissmeinnicht und Brennender Hahnenfuß. Sie sind Anzeiger für eine extensive Nutzung feuchter Standorte. Ihre Pflege wird durch gezielte Maßnahmen des Naturschutzes mit vertraglichen Regelungen so weit wie möglich auch auf Privatflächen sichergestellt.

Bruchwald

An den Ufern der Warmenau und ihrer Nebenbäche wuchsen natürlicherweise Erlen und Eschen. Diese Baumarten vertragen Überschwemmungen in Gewässernähe besser als andere. Hier finden sich auch heute noch Reste der ursprünglichen so genannten Bruchwälder. An vielen Stellen wurden die ufernahen Bestände mit schnell wachsenden, nicht heimischen Pappeln aufgeforstet. Ziel des Naturschutzes ist es, diese Bäume nach für nach zu entfernen, um den standorttypischen Arten mehr Raum zu geben. Pappeln stürzen mit zunehmendem Alter auch vermehrt von selbst um.

.

Landwehr

Aufmerksam Beobachtende entdecken in den Wäldern - wie hier nahe der Warmenau - Reste von niedrigen, langen Wällen. Im Mittelalter ließen lokale Fürsten und Herzöge diese Landwehren aufschichten, um den eigenen Besitz anzuzeigen - jeder Mensch verstand: „bis hierhin und nicht weiter“! Geschützt hinter den Erdwällen ließ sich die Verteidigung gegen Eindringlinge besser umsetzen. Nicht selten wurden auf die langen, niedrigen Dämme dornige Sträucher gepflanzt. Dahinter versteckten sich die Kämpfer, meist mit Lanzen bewaffnet. Außerhalb der Wälder sind die Landwehren eingeebnet worden und verschwunden.

Bewegte Geschichte

Die Warmenau ist insgesamt 19,6 Km lang. Zwei Drittel der Strecke bilden die heutige Grenze zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Grenzen wurden früher vielfach an Flüsse und Bäche gelegt, die als natürliche Landmarke herhalten mussten. In der Zeit des Nationalsozialismus, als (auch) innerdeutsche Grenzen vorübergehend politisch keine Rolle spielten, wurden viele Gewässer begradigt, lokale Grenzstreitigkeiten schlicht ignoriert. So begann ab 1933 in Teilen auch an der Warmenau die Begradigung des Gewässers. Allerdings wurde die Grenze bis heute dem neuen Verlauf nicht angepasst. So kann man auf der Karte den ursprünglichen, kurvenreichen Flusslauf anhand der Landesgrenze nachvollziehen. Beim Gang am Ufer entlang auf wechselt man so auf kurzer Strecke mehrfach das Bundesland.

Siek

Aus dem ursprünglichen, V-förmigen Kerbtal haben die Menschen vom Bachverlauf aus ein Siek entwickelt, durch harte Handarbeit und über Generationen hinweg. Die Böschungen wurden abgestochen und damit steiler, der Bach begradigt und die Talsohle eingeebnet. Häufig wurde der Bach an eine Talseite verlegt um nutzbares Grünland zu erhalten. Zusätzliche Gräben halfen bei der Be- und Entwässerung. Heute sind Sieke noch an vielen Stellen anzutreffen und das charakteristische Merkmal der Kulturlandschaft im Ravensberger Hügelland.

Aronstab

Der Aronstab wächst und blüht auf nährstoffreichen Böden in Laubwäldern. Seine auffällige, kelchartige Blüte, die intensiv grünen Blätter und der starke Geruch in der Blütezeit machen ihn zu einer sehr auffälligen Pflanze. Der Geruch lockt Insekten an, die in dem tütenfömigen Hochblatt abrutschen und gefangen werden, um die Bestäubung durchzuführen. Nach dem Welken des Hochblatts kommen sie wieder frei. An jedem kolbenförmigen Blütenstand entwickeln sich 50 oder mehr kräftig rote Beeren. Die früher in der Medizin vielfach verwertete Giftpflanze – von einem Verzehr muss dringend abgeraten werden - wurde gegen Magenkrämpfe, Schwindel und Entzündungen eingesetzt.

Rötekuhlen

Die zahlreichen Teiche im Wegdreieck an der Landesstraße waren früher Rötekuhlen. Sie wurden für die Produktion von Leinen und Garn aus Flachs benötigt. Die Flachs-Pflanzen wurden nach der Ernte in die extra dafür angelegten Teiche gelegt, um zu verrotten. Diesen Vorgang nannte die Landbevölkerung „Röten“. Der Name kommt also keineswegs von der Farbe Rot. Durch Gärungsprozesse in den Kuhlen verstärkt, lösten sich die Flachsbündel auf. Die für die Textilherstellung wichtigen Fasern wurden so vom Stängel getrennt. Danach wurden sie getrocknet, gebrochen, zerkleinert - die Menschen nannten das „geschwungen und gehechelt“ - bis sich sämtliche, unerwünschte Holzteile abtrennten. Das Leinen wurden aus den Fasern in mühevoller Heimarbeit gesponnen und verwebt. Die Flachsverarbeitung war ein anstrengender, aber willkommener Nebenerwerb für die oft armen bäuerlichen Familien, die über wenig Flächenbesitz verfügten. Heute sind die ehemaligen Rötekuhlen Lebensraum für seltene Amphibien. Der Laubfrosch hat hier seine stärkste Population im ganzen Kreis Herford. In lauen Mainächten erschallen die lauten Rufreihen der kleinen Baumbewohner weithin hörbar.

Start/Ziel

Parkplatz

Grundschule Bardüttingdorf

Kreuzfeld 162

32139 Spenge

Stationen

Flyer Download

Hinweis

Nicht beschilderter Rundkurs.

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich in einem Naturschutzgebiet bewegen und bleiben Sie deshalb unbedingt auf den Wegen! Genießen Sie von dort den Blick auf die Landschaft. Führen Sie Ihren Hund bitte immer an der Leine und hinterlassen Sie keinen Müll, auch keine Bioabfälle! Vielen Dank.

Gastronomie an dieser Route

Leider gibt es auf dieser Route keine gastronomischen Angebote. Unser Vorschlag: Nehmen Sie selbst ausreichend Verpflegung mit und machen Sie ein Picknick in der Natur! Bitte denken Sie daran, Ihren Müll wieder vollständig mitzunehmen. Auch Bioabfälle!

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe

Wandertipp

Folgende Route könnte Ihnen auch gefallen:

Unterwegs entdeckt – kurz erklärt

In dieser Reihe dreht sich alles um das Wissen über unsere Landschaft, über Tiere, Pflanzen und Naturphänomene, die den Kreis Herford prägen.

Lesen Sie mehr zu folgenden Themen, die Ihnen auf dieser Route begegnen:

Quellbäche

Sieke

Wald, Hecken und Feldgehölze

Teutoburger Wald Tourismus

Karte: © Geobasis NRW - Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0

Fotos: ©Biologische Station Ravensberg