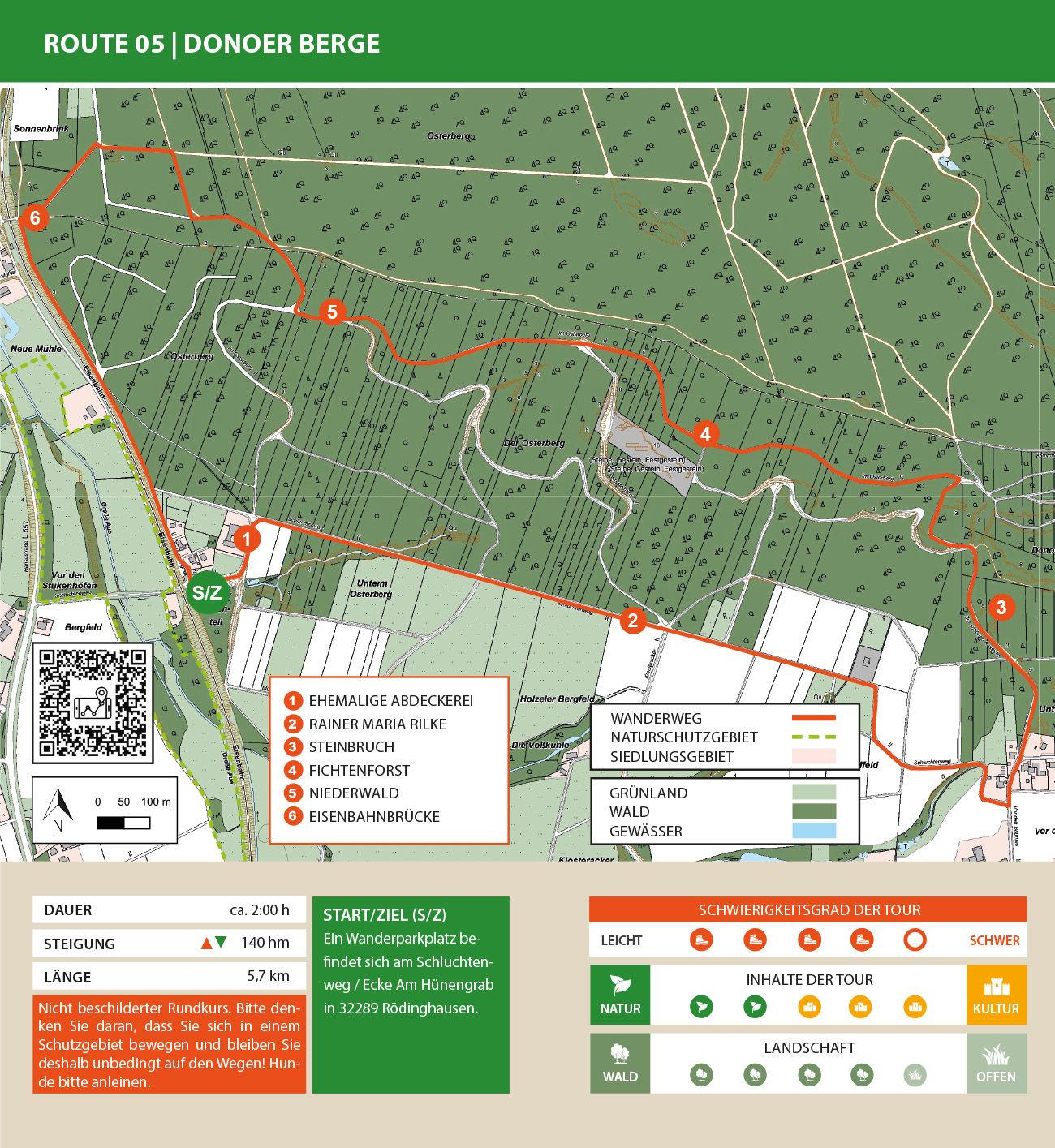

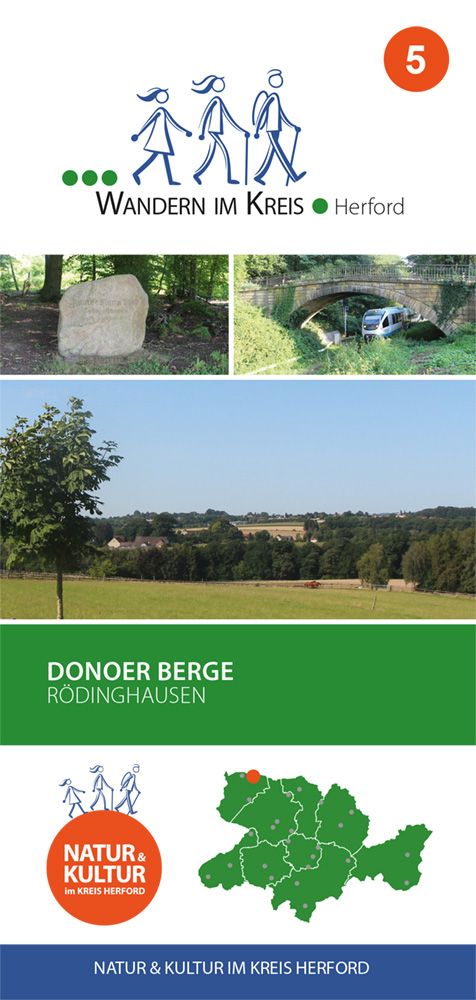

Donoer Berge

Rödinghausen

Im waldarmen Kreis Herford ist es ein Zufall, dass ganz im Nordwesten viel Wald liegt - hier verläuft die Kreisgrenze ab den Donoer Bergen ein gutes Stück auf dem Kamm des Wiehengebirge nach Westen.

Vom Südhang des Höhenzuges sind neuerdings vermehrt weite Blicke in die Landschaft möglich geworden, da viele Fichten abgestorben sind.

Neuer Wald entsteht und seine Entwicklung steht unter dem Zeichen des Klimawandels. Steinbrüche sind Zeugen intensiver Nutzung früherer Zeiten.

Stationen

Das gibt es zu sehen

Ehemalige Abdeckerei

Bis Anfang der 1930 er Jahre stand an dieser Stelle eine „Tierkörperverwertungsanstalt“ - das vornehme Wort für Abdeckerei. In geschlossenen Wagen holte der Abdecker die verendeten Tiere von den Höfen ab. Die Kadaver von Pferd, Rind, Schaf, Ziege und Schwein erzielten bei der Verwertung unterschiedliche Preise. Das wertvollste war die Haut. Das Fett fand Verwendung in der Seifenindustrie, Fleischmehl wurde Tierfutter und es konnte Gelatine gewonnen werden. Das Betreiben einer Abdeckerei war mit sehr starker Geruchsentwicklung verbunden und deshalb wurden sie weit außerhalb der Siedlungen angesiedelt. Kein Wunder, dass Abdecker und ihre Familien oft sozial gemieden wurden. Das verstärkte sich mancherorts dadurch, dass Abdecker zusätzlich den Beruf des Henkers ausübten.

Rainer Maria Rilke

Dieser Gedenkstein erinnert an den Besuch des Dichters Reiner Maria Rilke 1917 auf Gut Böckel, vier Kilometer Luftlinie von hier Richtung Südwesten entfernt. Der tonnenschwere Findling stammt aus einer Kiesgrube an der Weser. Er wurde 1978 aufgestellt, möglicherweise anlässlich des Todes der Gutsherrin von Gut Böckel und Schriftstellerin Hertha Koenig kurze Zeit vorher.

Steinbruch

Die Gesteine des Wiehengebirges wurden in der Jurazeit vor 140 - 200 Mio. Jahren als Sedimente schichtweise auf dem damaligen Meeresgrund abgelagert. Später kam es bei der „Saxonischen Gebirgsbildung“ zu einer Faltung und Aufstellung des Gesteins. Dadurch liegt der harte, helle Wiehengebirgssandstein nahe und gut erreichbar an der Oberfläche. Der Abbau des Gesteins begann schon im 11. Jahrhundert. Er war jahrhundertelang flächenmäßig und wirtschaftlich bedeutend. Die Steine dienten dem Bau von Gebäuden (z.B. Kirchen) oder fanden später auch im Straßenbau Verwendung. Ende der 1960 er Jahre wurde der Abbau weitgehend aufgegeben. Natur- und Heimatschützer sorgten sich um den Kamm des Wiehengebirges, der durch den Abbau akut gefährdet war. Breiter öffentlichen Widerstand erschwerte die Genehmigungen. Heute sind viele der ehemaligen Steinbrüche Naturdenkmale oder Teile von Naturschutzgebieten. Sie bieten vielfältige Lebensräume für Felsenbrüter wie Uhu oder Wanderfalke, für Eidechsen, Kleinsäuger und viele Insektenarten.

Fichtenforst

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden viele Wälder für Reparationszahlungen an die Siegermächte gerodet. Der seinerzeit weit vorherrschende Niederwald war zudem wirtschaftlich uninteressant geworden. Die Nachfrage nach Feuerholz ging zurück, es wurde vermehrt mit Öl und Gas geheizt. Bis zu 35 % der Waldfläche im Wiehengebirge wurde deshalb mit Fichten bepflanzt, die wirtschaftlicher als Laubbäume sein sollten. Gepflanzt wurde vornehmlich von den „Kulturfrauen“, die bis in die 1970 er Jahre so genannte „Leichtlohnarbeiten“ durchführten. Lange Zeit war die Fichte der „Brotbaum“ der Forstwirtschaft und eine wesentliche Grundlage für den Hausbau. Seit etlichen Jahren wirken Trockenheit und Borkenkäferbefall äußerst negativ auf die Bestände. Heute sind 50 % der Fichtenbestände in ganz Deutschland abgestorben. Verlorener Wald muss in Deutschland aufgeforstet werden. Es besteht Uneinigkeit über die Auswahl der anzupflanzenden Baumarten. Der Wald kann sich auch selbst helfen und wächst auch ohne Hilfe naturnah wieder nach. Lange Zeit werden die kahlen Flächen von der Brombeere überwachsen, bis sich die jungen Bäume durchsetzen.

Niederwald

Die Niederwaldwirtschaft entwickelte sich ab dem 13. und wurde ab dem 17. Jahrhundert intensiviert. Die Bäume, meist Hainbuche, Eiche, Linde, Ahorn, aber auch Buche und Birke, wurden in Abständen von 15 - 30 Jahren im Frühjahr vor dem Austreiben abgeschnitten. So wurde Reisig, Brennholz, Bauholz und Eichenrinde für das Gerben von Tierhäuten und Holzkohle gewonnen. Obwohl sich zunächst eine reiche Krautschicht entwickelte, die wertvolles gutes Futter darstellte, musste das Vieh in den ersten Jahren nach dem Schnitt aus dem Wald herausgehalten werden. Nur so ließ sich das Verbeißen der Schösslinge verhindern. Niederwaldstandorte erkennt man an vielen mehrfach und bodennah austreibenden Stämmen.

Eisenbahnbrücke

Die Eisenbahnbrücke „Neue Mühle“ wurde zusammen mit der Eisenbahnlinie von Bünde über Lübbecke nach Bassum am 30.9.1899 eingeweiht. Die Bahnstrecke durchschneidet das Wiehengebirge. Weiter südlich verlaufen die Schienen auf einem Damm. Dieser trennt das Auebachtal vom Wald der Donoer Berge. Das Bachbett der „Großen Aue“ wurde nach Westen verlegt. Die Brücke präsentiert sich heute noch in ihrem Originalzustand. Der aus gestampftem Lehm und Schotter bestehende Weg über die Brücke ist erhalten geblieben, ebenso das schmiedeeiserne Geländer. Aus großen Sandsteinquadern gebaut, ziert den südlichen Schlussstein das Ravensberger Wappen mit den drei Sparren. Auf der Nordseite sieht man zwei gekreuzte Schlüssel, Symbol für das angrenzende Fürstbistum Minden. 1986 wurde der planmäßige Halt an der Brücke aufgegeben und eine Bedarfshaltestelle eingerichtet.

Start/Ziel

Ein Wanderparkplatz befindet sich am Schluchtenweg / Ecke Am Hünengrab in 32289 Rödinghausen.

Stationen

Flyer Download

Hinweis

Nicht beschilderter Rundkurs.

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich in einem Naturschutzgebiet bewegen und bleiben Sie deshalb unbedingt auf den Wegen! Genießen Sie von dort den Blick auf die Landschaft. Führen Sie Ihren Hund bitte immer an der Leine und hinterlassen Sie keinen Müll, auch keine Bioabfälle! Vielen Dank.

Gastronomie an dieser Route

Leider gibt es auf dieser Route keine gastronomischen Angebote. Unser Vorschlag: Nehmen Sie selbst ausreichend Verpflegung mit und machen Sie ein Picknick in der Natur! Bitte denken Sie daran, Ihren Müll wieder vollständig mitzunehmen. Auch Bioabfälle!

Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe

Wandertipp

Folgende Route liegt in der Nähe und könnte Ihnen auch gefallen:

Unterwegs entdeckt – kurz erklärt

In dieser Reihe dreht sich alles um das Wissen über unsere Landschaft, über Tiere, Pflanzen und Naturphänomene, die den Kreis Herford prägen.

Lesen Sie mehr zu folgenden Themen, die Ihnen auf dieser Route begegnen:

Wald, Hecken und Feldgehölze

Teutoburger Wald Tourismus

Karte: © Geobasis NRW - Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0

Fotos: ©Biologische Station Ravensberg